花粉症とは?

花粉症は、花粉に対して人間の体が起こすアレルギー反応です。

体が花粉を「くしゃみ」「鼻水」「涙」で外に出そうとしているのです。

時に、肌荒れ、耳のかゆみ、頭痛、だるさ、微熱、咳なども起こることがあります。

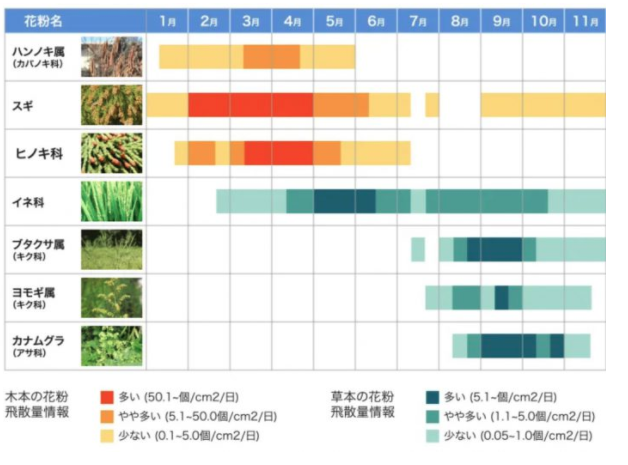

花粉症を引き起こす植物は多岐に渡り、日本では約50種類が報告されています。

スギは日本特有の木で、花粉症の約70%はスギ花粉症だと考えられています。

厚生労働省の調査によると、わが国のスギ花粉症の患者数は人口の約16%に上ると推定され、この20年間急増しています。

花粉は、スギだけではありませんが、1年間のスケジュール的にみた場合、、2月から4月はスギ花粉、4月から5月はヒノキ花粉、6月から8月はカモガヤなどのイネ科花粉、8月から10月はブタクサやヨモギなどの雑草類の花粉が主として飛散します。

また、スギ花粉の飛散時期は、1月1日からのその日の最高温度を毎日チェックして行き、累計400℃になったら統計上飛散すると言うざっくりした予想方法もあります。

今日からできる花粉症対策

●マスク・メガネ・帽子を着用する。

マスクは、花粉を吸い込む量を少なくすることで、花粉症になる可能性を低くすることが期待されていますが、風が強いと鼻の中に入る花粉はマスクをしていても防げないと言う報告もあります。

メガネは、目に入る花粉減らすことができますが、眼の症状をどの程度弱くすることができるのかは明らかではありません。

帽子は、花粉が人間に付着しやすいのは表面に出ている頭と顔のため、ある程度防ぐ可能性があります。

●うがい(鼻うがい)・洗顔をする。

うがいは、のどに流れた花粉を除去するのに効果がありますし、花粉が人間に付着しやすいのは表面に出ている頭と顔のため、洗顔して花粉を落とすのは良いと思います。

鼻うがいについては賛否両論ありますが、生理食塩水などを使って鼻の中を洗う「鼻うがい」は、鼻水などの自覚症状についても大幅に改善したという報告もあり、試す価値ありと思います。

また、鼻うがい(洗い)のグッズもたくさんあり迷うところですが、ここでは、推奨されている「鼻うがい」のやり方を説明します。

用意するもの

・鼻洗専用の容器(薬局やドラッグストアやインターネットで購入必要)

・水道水を一度沸騰させた水か蒸留水1リットルに対して塩9g入れる(体温と同じくらいにする)

洗浄液と専用ボトルがセットになった市販品もあり、作る手間がないので、非常に便利です。

真水で行うと痛みがあるケースが多く、真水による鼻うがいで問題となるのは、感染症の問題です。

かなり稀なケースですが、感染症を起して、日本でも死亡例の報告があります。

と言うことで、水道水を沸騰させたものか蒸留水で作らなければならない理由がそれに当たります。

続いてやり方ですが、下の順番で行って下さい。

①前傾姿勢になる。

②片方の鼻を指で押さえる。

③もう片方の鼻で洗浄液を吸い上げ、吸い上げた洗浄液を口から吐き出す。

④②と③を交互に2~3回ほど繰り返す。※残った洗浄液は捨てる。

⑤ティッシュで両鼻をかむ。

鼻うがいのおすすめ商品

どんな鼻の形状にもフィットするキャップから240mLのたっぷりの洗浄液が噴射され、鼻腔・副鼻腔までやさしく丸洗いします。

●表面がすべすべした綿かポリエステルなどの化学繊維のもの服を着る。

服選びには花粉が付着しにく服を選んだ方がよいです。付着した花粉を吸い込む量を減らすことができるからです。

そして、帰宅時に衣服や髪をよく払ってから入室することを忘れずに!

●洗濯物の外干しは避け、室内干しや乾燥機を使用する。

洗濯物に花粉は付着しやすく、外干しですとそのまま花粉も室内に運んでしまいます。

しかし、家の中に持ち込まないようにするのはなかなか難しい問題です。

●空気清浄器を使用する。

花粉対策向きの空気清浄機が注目されています。

その時に、「花粉問題対策事業者協議会(JAPOC)」の規格をクリアした花粉対策製品を選ぶのも1つの方法です。

JAPOCは花粉問題に取り組む企業や研究機関が中心となった組織で、その認証を受けた商品ですので、花粉対策の効果に期待がもてます。

花粉症の治療

花粉症の治療法には、大きく分けて、症状を軽減する対症療法と根本的に治す根治療法があります。

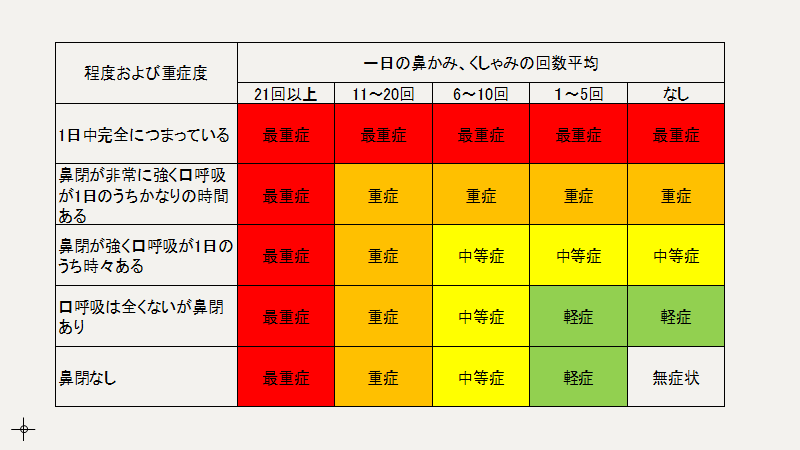

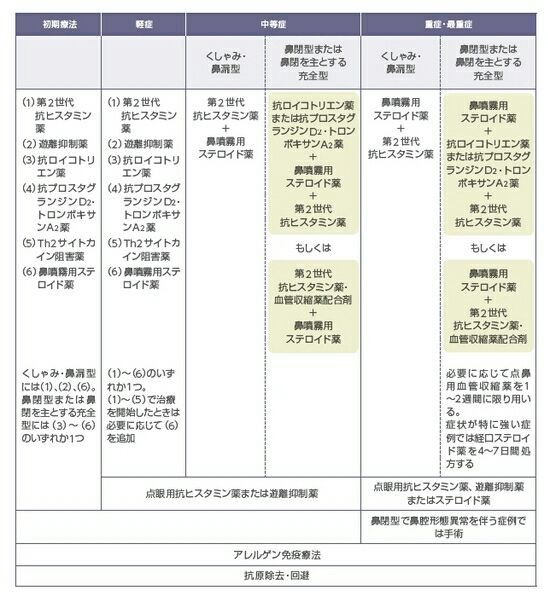

「鼻アレルギー診療ガイドライン2020」では、症状の頻度や重さに応じて、重症度が軽症、中等症、重症、最重症の4段階に分類されています。

そして、重症度分類に応じて治療方法の選択が行われます。

ごちゃごちゃして分かりづらいと思いますが、医師は、このガイドラインを参考にして治療にあたりますので、添付致しました。

花粉症は、メインは、耳鼻科、アレルギー内科に受診して下さい。目も症状がひどければ眼科の受診もおすすめします。

アレルギー症状を引き起こす原因をアレルゲンと呼びますが、このアレルゲンを特定するために、血液検査を行うことがあります。

何が原因でアレルギーの症状が出ているか?治療にあたるために必要だからです。

一般内科で受診すると、この検査はほとんど行われません。呼吸器科内科で行われるぐらいです。

(1)対症療法

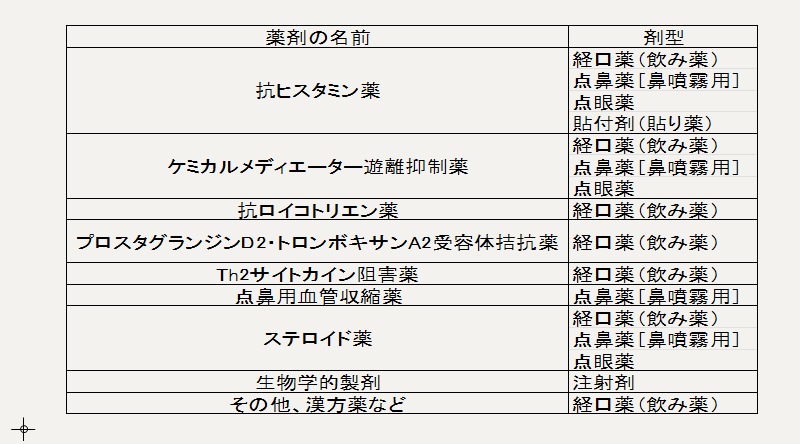

①薬物療法・・・第二世代抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬、化学伝達物質遊離抑制薬などの内服薬や点鼻薬、点眼薬、貼付薬そして鼻噴霧用ステロイド薬、点眼ステロイド薬が組み合わせられて使用されます。

・抗ヒスタミン薬(ケミカルメディエーター受容体拮抗薬)

アレルギーが起こるときには、食物、花粉、ハウスダストなどの刺激で、体の中にある肥満細胞〈マスト細胞〉などから、ヒスタミンという物質が放出され、ヒスタミンH1受容体に結合することで、くしゃみ、鼻水、皮膚の腫れ、かゆみなどのアレルギー症状を起こします。

このヒスタミンとH1受容体との結合を抑える薬が、抗ヒスタミン薬です。

大きく分けると古いタイプ(第1世代)のものと新しいタイプ(第2世代)の2種類があります。

抗ヒスタミン薬で、1983年以降に発売されたものは、第2世代になります。

眠気を始めほとんどの副作用が第一世代に比べて軽減され、作用時間も長く1日1回~2回の服用になっています。

最近では、第2世代の抗ヒスタミン薬と血管収縮作用のある薬の配合剤による治療も行われています。

・ケミカルメディエーター遊離抑制薬

肥満細胞安定薬とも言われ、効果はマイルドですが、花粉が体内に入ったとき、アレルギー症状を引き起こす体内物質(ヒスタミンやメディエーター)が出るのを抑える薬で、経口薬、点鼻薬、点眼薬があります。

・抗ロイコトリエン薬(ケミカルメディエーター受容体拮抗薬)

鼻づまりの原因となる鼻粘膜の腫れを引き起こすロイコトリエンが、免疫細胞から放出されるのを抑制する薬です。

鼻づまりを改善する効果が期待できるため、抗ヒスタミン薬などと組み合わせて使用されることが多いです。

エリスロマイシンやイトラコナゾールとの相互作用に注意が必要です。

・プロスタグランジンD2・トロンボキサンA2受容体拮抗薬(ケミカルメディエーター受容体拮抗薬)

鼻づまりの原因となるプロスタグランジンD2やトロンボキサンA2の受容体をブロックする薬です。

鼻づまりだけでなく、くしゃみや鼻水に対しても効果発現が認められています。

・Th2サイトカイン阻害薬

IgE抗体をつくるもとの細胞 (Th2リンパ球)に作用して、抗体をつくりにくくし、Th2細胞から産生されるアレルギー症状を引き起こす体内物質が出るのを抑える薬。

くしゃみや鼻水よりも、鼻づまりに効果があります。

他の作用機序をもつ薬と併用することで、効果の増強が認められています。

・点鼻用血管収縮薬

アレルギー性鼻炎の治療の際に鼻に噴霧する点鼻薬で、粘膜の血管を収縮させて粘膜の腫れを取り除くことで、鼻づまりに効果を示します。

使い過ぎると鼻づまりが強くなるときもあるので、1日1〜2回で夜寝る前に使うのが基本です。

・ステロイド薬

症状が強いときに使われ、点鼻薬、経口薬、点眼薬があります。免疫反応を抑え、どのタイプの症状にも効果がみられます。

・生物学的製剤

2019年に重症の花粉症患者を対象に抗IgE抗体製剤の投与が可能となりました。

花粉が体内に入ったときに遊離するIgEと結合し、IgEとマスト細胞の結合を阻害することでアレルギー反応を抑えます。

・漢方薬

小青竜湯(しょうせいりゅうとう)、葛根湯(かっこんとう)、苓甘姜味辛夏仁湯(りょうかんきょうみしんげんにんとう)などが処方されます。

鼻の通りが悪いという人には葛根湯加川芎辛夷(かっこんとうかせんきゅうしんい) や辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)がよく使われます。

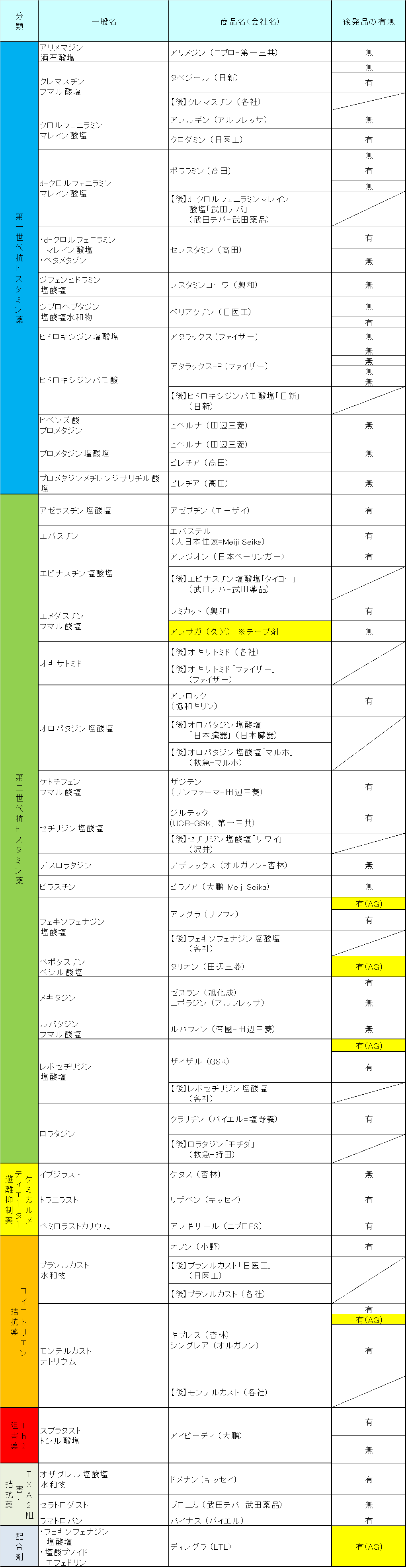

【内服薬・貼付剤 一覧表】

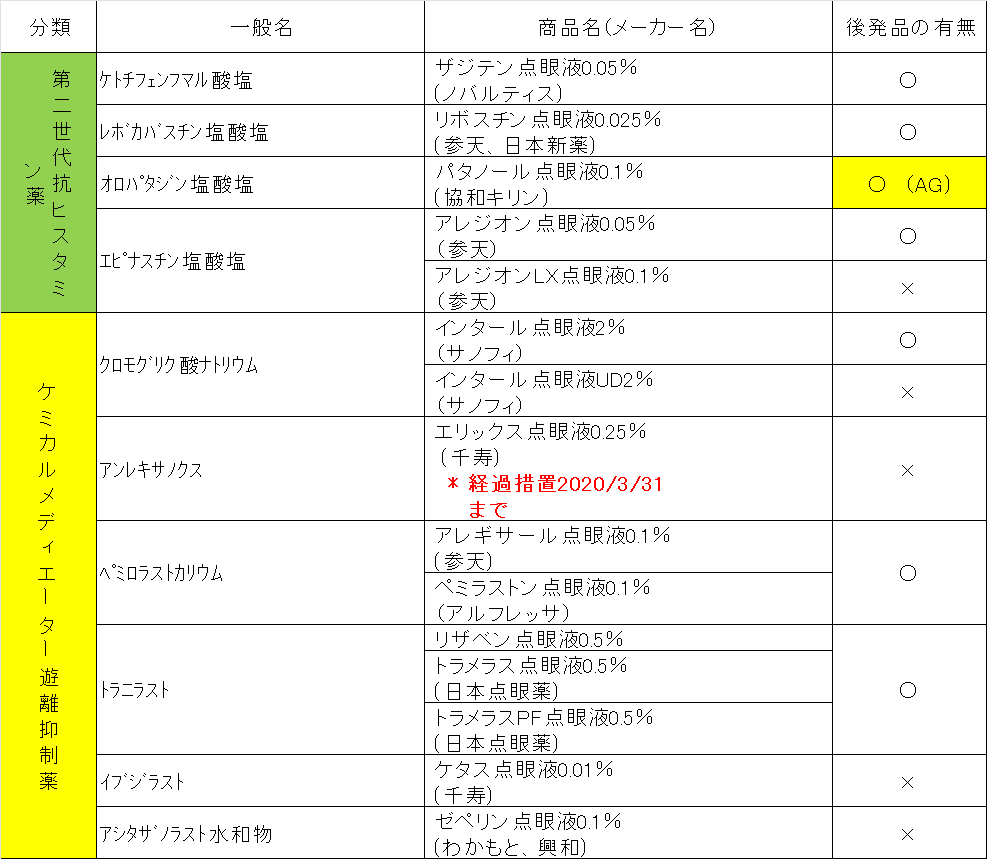

【点眼薬 一覧表】

AG・・・オーソライズド・ジェネリックの略(一般的には、有効成分のみならず、原薬、添加物、製法等が先発品と同一である後発医薬品をいう。)

② レーザー治療

鼻の粘膜に麻酔をかけ、レーザーで表面を焼くことで、粘膜がアレルギー反応を起こしにくくする治療法です。

痛みや出血はほとんどありません。所要時間は鼻の両側で30分程度となります。

治療の有効率は70~90%ぐらいで、効果が続くのは個人差はありますが、1~3年持続します。平均2年ぐらい有効とされています。

手術費用は3割負担の方で1回につき約1万円前後で、保険適用です。

③ 注射

・ステロイド注射・・・副腎皮質ステロイドの強力な抗炎症作用で症状を抑えます。

花粉症に用いられるステロイド注射薬は、ケナコルトAが一般的です。

体内に長期間とどまるタイプなので、1回注射をすると、約2〜3カ月間効果が持続します。

胃潰瘍や十二指腸潰瘍、血圧や血糖値の上昇、ムーンフェイスなどの副作用が引き起こされる恐れがあります。

・ト化抗ヒトIgEモノクローナル抗体製剤・・・ゾレア注(ノバルティスファーマ社)

花粉を異物と判断した細胞がIgEという抗体を作り出し、そのIgEが肥満細胞の表面にある受容体に結合します。

肥満細胞に結合したIgE抗体が、その後花粉の侵入を感知すると、ヒスタミン、ロイコトリエンなどの化学物質を出し、それがくしゃみや鼻水や目のかゆみなどの症状として表れます。

ゾレア注は花粉症の原因であるIgEに対する抗体を人工的に作ったお薬です。

薬価もかなり高く、それに伴い治療費もかなり高額になります。

(3)根治療法

減感作療法

① 舌下免疫療法

花粉症の原因物質(アレルゲン)であるスギ花粉のエキスを少しずつ体の中に取り込んで、徐々にスギ花粉に体を慣らして、症状が起こらないように体質を改善していく治療法で、スギ花粉のエキスを舌の下に入れます。

液剤タイプと錠剤タイプがあります。

治療期間は最低2年間で、最初はスギ花粉のエキスの濃度が低い薬を服用し、その後濃度の高い薬に替えて、3~5年間飲み続けます。

基本的には長期に安定した効果を得るために3年以上継続することが勧められています。

スギ花粉が飛散している時期には舌下免疫療法は開始できません。

② 皮下免疫療法

上のやり方を注射でエキスを体に入れる方法です。

最初は1週間に2回の注射から初め、徐々に間隔をあけ、3~5年間注射を続けます。

現在のところ有効率が70~80%認められる治療エキスは、ダニエキスとスギ花粉エキスしかなく、これ以外のアレルギーには効果に期待が持てません。